呪術廻戦に登場する乙骨憂太ですが、彼の苗字である「乙骨」は実在します。

では、乙骨姓の有名人はいるのでしょうか?

乙骨憂太のキャラクター名の由来も気になりますよね。

今回は「乙骨」という苗字の実在や由来をはじめ、乙骨姓の有名人や「乙骨憂太」という名前の由来を解説します。

目次

乙骨(おっこつ)は実在する苗字:由来は長野県の「乙事」

乙骨憂太の苗字(名字)である「乙骨(おっこつ)」は実在します。

「おっこつ」ではなく「おつこつ」と読む場合もあります。

※参照:呪術廻戦に登場する苗字は実在するの?珍しい名字や漢字の読み方も解説

乙骨って苗字で実在するのか pic.twitter.com/TeYXOheeU8

— シラフヤク中 (@kento_mjpv38) November 19, 2020

※参照:【呪術廻戦】夏油という苗字(名字)は実在するの?由来や他の岩手ネタについても

「乙骨」姓の由来ですが、現在の長野県富士見町にある「乙事(おっこと)」という地域だと言われています。

「乙骨」という苗字を使い始めたのは、戦国武将の武田信玄の家来で、「乙事」の地域を治めていたに五味太郎左衛門という人物だと言われています。

太郎左衛門はその後、徳川家康の家臣となり戦いで功績をあげた後、姓を自分が治めている「乙骨原」という地域から取った「乙骨」に改めました。

こうして「乙骨」という苗字が誕生したのです。

乙骨という苗字は実際に全国に60人ほど居て世田谷にも10人居るそうで。特級が身近に?とか考えるとちょっと楽しい♪ #呪術廻戦 pic.twitter.com/TCV3cejj2g

— みか (@mininomu) February 12, 2021

その後、太郎左衛門は八王子に住処を移し、3000石の領主となったと言われています。

さてこの「乙骨」という苗字ですが、全国でおよそ60人しかいない非常に珍しい苗字となっています。

こちらの名字由来netさんによると、そのうち40人が東京都内にお住まいとのこと。

上記の太郎左衛門の子孫の方が大半を占めると思われます。

都内在住の方だと、もしかしたら「乙骨」さんに出会える機会があるかも…?

今度ウチに入社予定の女性…

苗字が乙骨だった

— TOMMY 78.5 (@tommy_0099) September 5, 2022

乙骨姓の有名人:文学や教育面で功績あり

「乙骨」は非常に珍しい苗字ですが、有名人がいない訳ではありません。

以下では乙骨姓の有名人を3名ご紹介します。

なお、乙骨の読み方はいずれも「おっこつ」ではなく「おつこつ」となっています。

乙骨耐軒(おつこつ たいけん):婿養子として乙骨姓を継いだ儒学者

まずご紹介するのは乙骨耐軒(おつこつ たいけん)です。

乙骨耐軒は江戸時代の終わりに活躍した儒学者です。

元々の苗字は「鳥羽」だったようですが、上記の太郎左衛門の子孫である乙骨半右衛門の娘婿となり、「乙骨」姓を継ぐこととなりました。

ちなみに太郎左衛門を乙骨家の初代当主とする場合、耐軒は11代目当主となるようです。

耐軒は1839年、乙骨家の当主となり、その4年後には現在の山梨大学の前身にあたる徽典館(きてんかん)の学頭となり、儒学者として教鞭をふるいます。

1855年には江戸に戻り、外国との対応を行う「海防掛(かいぼうがかり)」という役職につきますが、その後実施された安政の大獄によって左遷されてしまい、1859年に54歳で亡くなりました。

寂圓寺。洋学者・乙骨耐軒の墓。TVで杉田玄白の子孫が慶応の長谷部銀次投手というのを聞いて検索したら太郎乙の妻が玄白の曾孫と出てきた。太郎乙は蕃書調所→開成所→外国奉行調役を経て維新後は沼津兵学校で徳川随従コースをたどる。「君が代」を国家にすることを進言した。 pic.twitter.com/tBH694ZYu6

— 春の月 (@moonofspring) December 29, 2020

乙骨太郎乙(おつこつ たろうおつ):君が代の歌詞の一部を考案

2人目に解説する乙骨姓の有名人は、耐軒の長男である乙骨太郎乙(おつこつ たろうおつ)です。

「乙」という字が姓名どちらにもあるので、一度見たら忘れられない方もいるかもしれませんね。

太郎乙は翻訳者、洋学者であり、オランダ語や英語もマスターしていたと言われています。

父で教育者の耐軒の長所を受け継いでそうですね。

幕末時代の乙骨太郎乙はオランダ語や英語を学んだ後、後の東京大学の前進となった開成所という場所で教授をしていました。

明治に入ると、かつての主君であった徳川家に付き従って静岡に赴き、沼津にあった兵学校で教授を務めます。

その後は明治政府で働き大蔵省で翻訳の仕事をしていました。

また、太郎乙の功績といえば日本の国家「君が代」の歌詞に含まれる「さざれ石」の箇所の提案者としても知られています。

乙骨さんて実際にいる苗字なのかなって調べてたら、厨二病のHNみたいな見た目になってる人いた

しかも君が代の歌詞提案したとかいう凄そうな人だった pic.twitter.com/4lvpdWNr0U

— 黒崎さやか(遼) (@ryoh_sayaka) January 9, 2023

この箇所は、かつて江戸城の大奥で正月に行われた「おさざれ石」という儀式で使用された古歌から引用したものだと言われています。

かつて江戸幕府に仕えていた太郎乙だからこそ思い付いたアイデアだと言えそうですね。

乙骨三郎(おつこつ さぶろう):近代日本の音楽教育に貢献

最後にご紹介するのは太郎乙の三男である乙骨三郎(おつこつ さぶろう)です。

太郎乙には男女それぞれ5人、計10人の子供がいたのですが、このうち長男と四男は子供の頃に亡くなっています。

そんな太郎乙の子息のうち著名なのが乙骨三郎で、音楽評論家として近代日本の音楽教育に多大な貢献を果たしたことで知られています。

乙骨三郎 おつこつ さふろう https://t.co/rgwCusv9LV 乙骨 三郎(おっこつ さぶろう、1881年(明治14年)5月17日 – 1934年9月19日)は、日本の作詞家、音楽教育者。東京府出身。東京音楽学校教授や國學院大學講師として西洋音楽の普及、教育に努…

— Wikipedia日本語版しりとりbot (@jawp_shiritori) July 26, 2020

三郎は東京帝国大学を卒業後、東京音楽大学の教授となり、西洋音楽の普及に力を入れました。

モーツァルトの『すみれ』やシューベルトの『死と乙女』といった歌曲を日本語訳したことで知られています。

また、現在の小学校に相当する(初等教育を実施)尋常小学校で使用する唱歌の作詞を手掛けたり、「西洋音楽史」という書籍の出版にも力を尽くしました。

しかし、肺結核により1934年、53歳の若さで永眠。

「西洋音楽史」は執筆を手伝っていた親族の手によって日の目を見ることとなります。

また、三郎の母(太郎乙の妻)であるまきは、江戸時代後期に「解体新書」を記したことで知られる杉田玄白の曾孫にあたる女性でもあります。

乙骨姓の人々は、文学や教育面で力を発揮したと言えそうですね。

乙骨憂太のキャラ名の由来:かっこいいから+漢字の意味のまんま

乙骨という苗字についてあれこれ解説してきましたが、乙骨憂太の名前の由来も気になりますよね。

「乙骨憂太」のキャラ名の由来は公式ファンブックで言及されています。

苗字の「乙骨」は、芥見先生いわく「なんかかっこいいから」とのこと。

乙骨憂太は仙台出身という設定なので、両親の転勤で移住したのかもしれませんね。

余談ですが、乙骨憂太は菅原道真の子孫であると、遠縁にあたる五条悟が作中で述べています。

※参照:五条悟の父親母親など家族構成が気になる!姉や祖先の菅原道真についても

「乙骨」という苗字が長野県由来であることを踏まえると、乙骨憂太は父方ではなく母方を通して菅原道真に連なってるのかな?と個人的には感じますね。

そして名前の「憂太」ですが、芥見先生は「漢字の意味のまんま」と述べられています。

乙骨憂太の憂の字が優じゃなくて憂なのはずっと疑問に思っていて、ファンブックで下々先生が由来は漢字のまんまみたいなことおっしゃってて

— 壁打ち (@mcztstr) February 22, 2022

「憂」という漢字には、心配する・案ずる・辛い・苦しい…という意味があります。

幼馴染である折本里香の呪いに悩んできた過去が、名前にも現れてると言えそうですね。

まとめ

乙骨(おっこつ)という苗字が実在するのかを、この苗字の有名人や、乙骨憂太のキャラ名も踏まえて解説しました。

まとめると、以下のようになります。

・乙骨という苗字の発祥地は長野県で、由来は同地の「乙事」という地名だと言われている。

・乙骨家の初代は五味太郎左衛門という人物。徳川家康に仕えた際「乙骨」という苗字を名乗った。

・太郎左衛門の子孫にあたる耐軒、太郎乙、三郎の三代は、乙骨姓の有名人として知られる。

・乙骨憂太のキャラ名の由来は、苗字は「なんとなくかっこいいから」で、名前は「漢字の通り」とのこと。

本誌において、乙骨憂太は渋谷事変まではあまり登場しませんが、その後の死滅回遊編では登場頻度がかなり上がってる印象です。

アニメ2期でも最後に登場するかもしれませんね。

呪術廻戦をアニメで見て、漫画も読んでみたいと思ったことはありませんか?

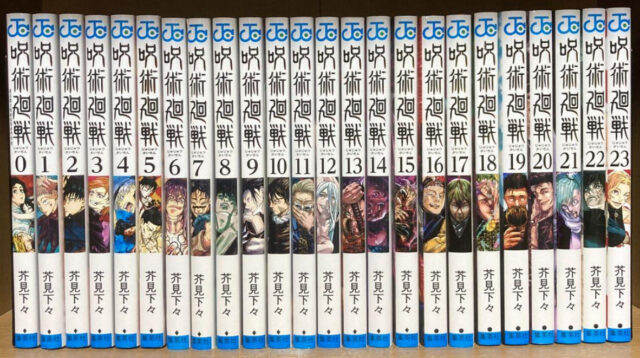

呪術廻戦の漫画は、23年7月時点で0巻を含め全24冊が刊行されています。

このうちアニメ2期で扱うのは16巻の渋谷事変までと思われ、それ以降は新章の「死滅回遊編」がメインとなっています。

本編未登場の乙骨憂太や、呪術高専3年の秤金次など未登場キャラクターも登場。個性的な新キャラも登場し、「懐玉・玉折編」や「渋谷事変編」とは違った面白みがある章です。

この「死滅回遊編」を含め、呪術廻戦の漫画全24冊を40%OFFで読める方法を以下で解説しています。

⇒呪術廻戦の漫画を安く読む方法は?全巻を最安値で買ったら何円かも解説

割引率が40%から下がる可能性もあります。前は50%でした。興味がある方は早めに確認しておいた方がいいかも…?